Platzsparende Mobilität

/Dieser Artikel erschien im TEAMverkehr-Magazin 2020

Haushälterischer Umgang mit dem Boden – auch in der Verkehrsplanung?

In Städten wie Zug wird auf bauliche Verdichtung gesetzt, für den wachsenden Verkehr muss neue Infrastruktur bereitgestellt werden (Foto: TEAMverkehr)

In der Schweiz ist der haushälterische Umgang mit der Ressource Boden im Raumplanungsgesetz festgeschrieben. Die Kantone sind verpflichtet, die Siedlungsentwicklung nach innen zu lenken und die Landschaft, den nahezu unbesiedelten Boden, vor Überbauung zu bewahren. Das Wachstum der Bevölkerung soll durch Verdichtung von Wohnungen und Arbeitsplätzen innerhalb der bestehenden Siedlungsgebiete aufgenommen werden.

Mit der Bevölkerung wächst jedoch auch das Verkehrsaufkommen. Besonders im dicht besiedelten Schweizer Mittelland ist die Zunahme des Verkehrs über die letzten Jahrzehnte für viele deutlich wahrnehmbar. Volle Züge, Trams und Busse, sowie der Stau gehören als Folgen der stetigen Verkehrszunahme für viele Pendelnde zum Alltag. Die Strategie, um diesen Folgen entgegenzutreten: Ausbau. Wo Engpässe bei der Kapazität entstehen, wird die Infrastruktur erweitert, damit mehr Züge und mehr Autos mehr Menschen transportieren können. Eigentlich ein logischer und relativ einfacher Ansatz. Doch steht ein immer fortlaufender Ausbau der Verkehrsinfrastruktur nicht im Widerspruch zum haushälterischen Umgang mit dem Boden?

Die Wohn- und Arbeitsflächen können wir fast beliebig übereinander stapeln. Bei der Verkehrsfläche ist dies nicht wirklich ein gangbarer Weg, jedenfalls nicht in der Schweiz. Doch wenn wir die Siedlungs- und damit die Verkehrsfläche nicht weiter ausdehnen wollen, wohin dann mit dem zunehmenden Verkehr?

Die Antwort: Die bestehende Verkehrsfläche muss effizienter genutzt werden. Die Verkehrsteilnehmenden müssen ihren Platzbedarf senken, damit mehr Menschen die gleiche Fläche benützen können. Es braucht einen Strategiewechsel zu einer platzsparenden Mobilität. Doch wie sieht diese aus?

Wie flächeneffizient sind unsere Verkehrsmittel?

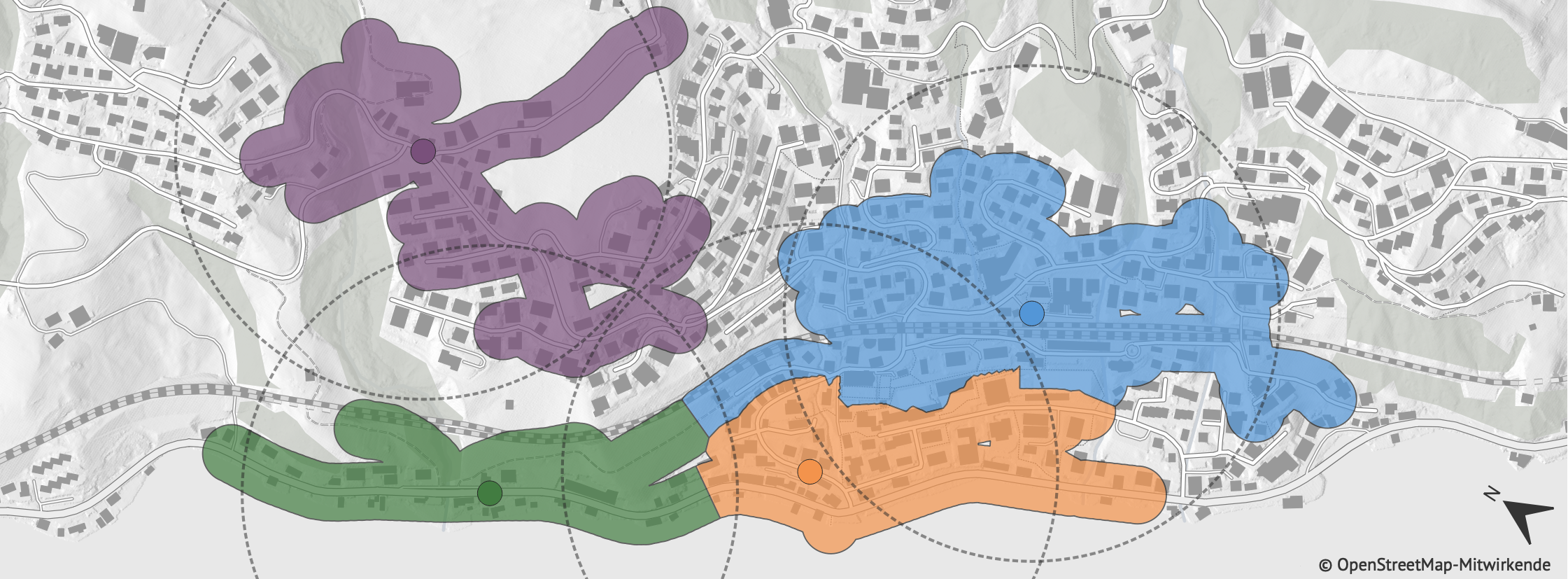

Flächenbedarf pro Person für verschiedene Verkehrsmittel

(Quelle: Tiefbauamt der Stadt Zürich)

Vergleicht man den Flächenbedarf der einzelnen Verkehrsmittel wird schnell klar: Der motorisierte Individualverkehr in seiner heutigen Form benötigt enorm viel Platz. Pro Person, welche mit dem Auto fährt, werden 115 m2 Fläche benötigt. Berücksichtigt sind sowohl die Fläche, welche das Fahrzeug in Bewegung beansprucht, wie auch die Abstellflächen. Grund für den hohen Flächenbedarf beim Auto ist der tiefe Besetzungsgrad der Fahrzeuge (in der Schweiz 1,1 Person pro Auto!), sowie die grosse benötigte Abstellfläche pro Person. Im Gegensatz dazu ist der Flächenbedarf des öffentlichen Verkehrs, des Fuss- und Veloverkehrs sehr gering. Beim ÖV liegt er zwischen 7 und 12 m2 pro Person. Die Stärke des ÖV liegt hier im vergleichsweise hohen Besetzungsgrad der Fahrzeuge, in Bewegung ist der Flächenbedarf pro transportierte Person deshalb her gering. Weiter benötigen die Passagiere nicht alle eine eigene Abstellfläche für ein eigenes Fahrzeug. Da schneidet der Veloverkehr sogar leicht schlechter ab: Während das Velo in Bewegung viel weniger Platz als der motorisierte Verkehr benötigt, braucht es für fast jedes Velo pro Person einen Abstellplatz. Am wenigsten Fläche verbraucht der Fussverkehr: Zu Fuss gehende brauchen keinen Parkplatz, keinen Veloständer und kein Busdepot.

Die Strategie der platzsparenden Mobilität bedeutet also einen Wandel hin zu mehr Benützung des öffentlichen Verkehrs, des Velos oder der eigenen Füsse. Doch auch flexible Formen von Arbeitsplätzen wie Homeoffice oder Co-Working-Spaces wirken sich positiv auf den Flächenbedarf der Mobilität aus. Wer von zu Hause arbeitet, ist nicht auf die Benützung der Verkehrsinfrastruktur angewiesen. Ein Co-Working-Space in der Nähe kann innerhalb kurzer Zeit zu Fuss oder mit dem Velo erreicht werden, anstelle mit dem Auto oder dem Zug den Weg zum Unternehmensstandort zu fahren. Ebenfalls müssen die aktuellen und zukünftigen Entwicklungen von neuen Mobilitätsformen miteinbezogen werden. Neben Fachexperten aus der Verkehrsplanung tüfteln weltweit viele kreative Köpfe aus verschiedensten Bereichen an neuen Mobilitätslösungen, welche vielleicht bald die Mobilität nachhaltig verändern könnten.

Wie wirkt platzsparende Mobilität?

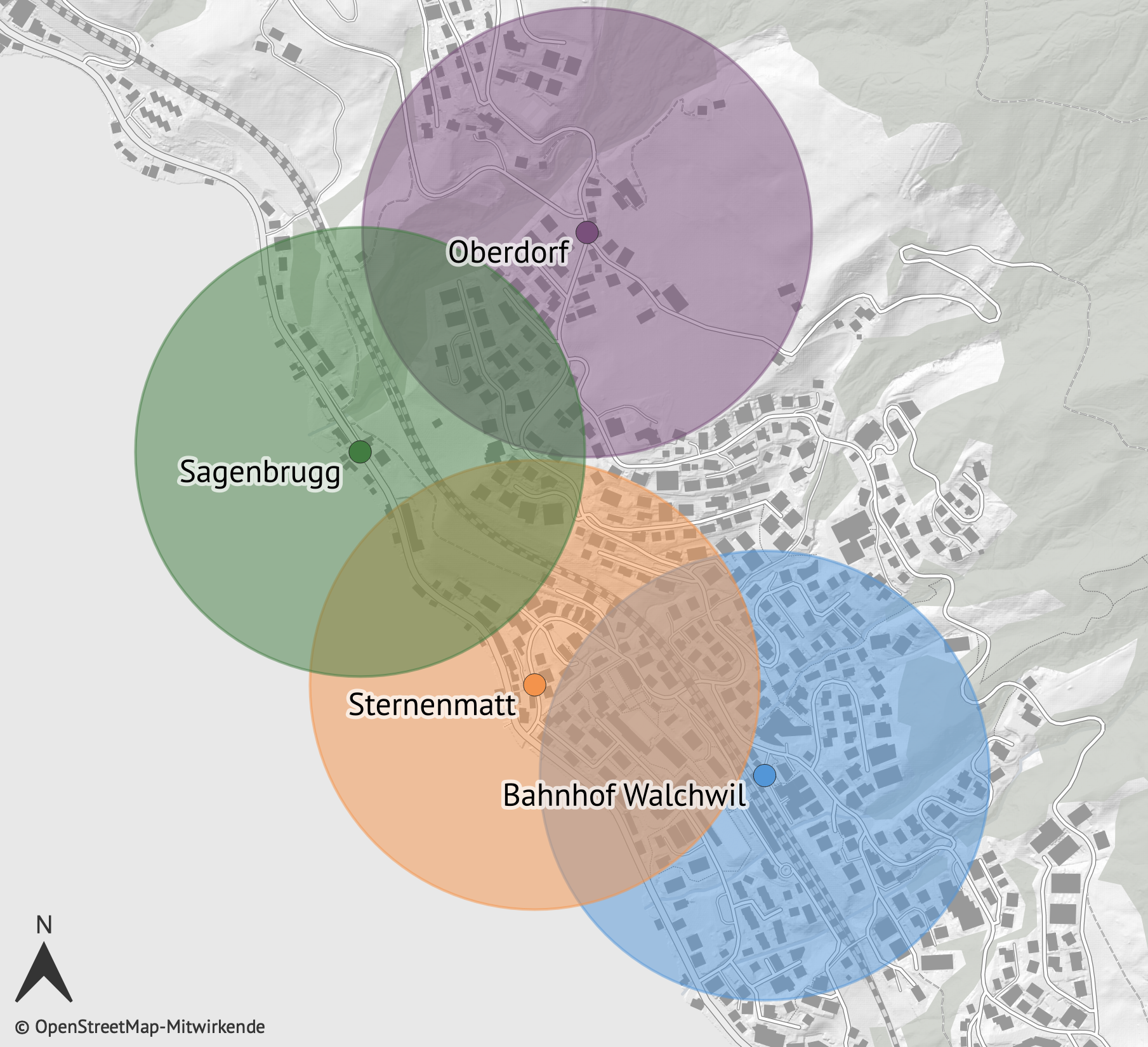

Die bisherige Strategie gegen den Verkehrskollaps: Ausbau.

Zur Erläuterung dieser Frage ein Beispiel: Durch die Verkehrszunahme gelangt eine Strasse an ihre Leistungsgrenze. Der Verkehrsfluss verschlechtert sich zunehmend, es entstehen Stausituationen, welche immer häufiger auftreten. In der bisherigen Strategie muss die Strasse deshalb ausgebaut werden. Zusätzliche Spuren werden erstellt, damit der Verkehrsfluss gewährt bleibt. Dieser Ausbau benötigt jedoch Fläche. Vor allem im städtischen Raum ist dies problematisch, da der Raum von Fassade zu Fassade knapp ist. Der Gewinn von zusätzlichen Flächen für den motorisierten Verkehr ginge zu Lasten von Aufenthaltsflächen oder Flächen für den Fuss- und Veloverkehr. Langfristig gesehen funktioniert also die alte Strategie des Ausbaus nicht mehr, da wir im dicht besiedelten Raum schlicht zu wenig Platz haben.

Mit der Strategie der platzsparenden Mobilität kann ein Teil des Verkehrs verlagert werden, so dass kein Ausbau der Strasse nötig wird. Einige Personen bilden Fahrgemeinschaften, weitere steigen auf den ÖV oder das Velo bzw. E-Bike um. Andere wiederum arbeiten teilweise im Homeoffice. Die Anzahl der transportieren Personen kann erhöht werden, ohne dass ein Ausbau der Infrastruktur nötig wird.

Welche Vorteile bietet platzsparende Mobilität für die Stadt?

Platzsparende Mobilität hat bei einer effektiven Umsetzung noch mehr Vorteile, als dass die Verkehrsflächen nicht immer weiter ausgedehnt werden müssen. Die Flächen können neugestaltet werden, andere Nutzungen werden möglich. Gerade im urbanen Raum, wo die Siedlungsentwicklung nach Innen am stärksten zu spüren ist, können als Ausgleich zur Verdichtung mehr Orte mit hohen Aufenthaltsqualitäten geschaffen werden. Die Bepflanzung der Strassenräume mit Bäumen kann einen wertvollen Beitrag zu einem verträglichen Stadtklima beitragen. Und ein gutes Stadtklima und hohe Aufenthaltsqualität sind wiederum förderlich für den Fuss- und Veloverkehr und beeinflussen somit das Mobilitätsverhalten. Ein erster Schritt zur platzsparenden Mobilität kann also bereits die Voraussetzungen für eine weitere, sich verstärkende Entwicklung schaffen.

Weiter können auch mehr Flächen für den Aufenthalt und den sozialen Austausch gewonnen werden. Aktuell konnte man während der Corona-Pandemie in den Städten über den Sommer viele Beispiele dafür antreffen: Um die Abstandsregeln einhalten zu können, stellten Restaurants, Cafés und Bars Tische und Stühle auf Parkfelder, oder es wurden Teile von Strassen sogar gesperrt.

Durch den Umstieg auf platzsparende Mobilitätsformen ist ein Ausbau der Infrastruktur nicht nötig

Während der Corona-Pandemie wurde vielerorts mehr Raum für den Aufenthalt im Freien geschaffen, meistens leider nur temporär

Was sind die Voraussetzungen für eine platzsparende Mobilität?

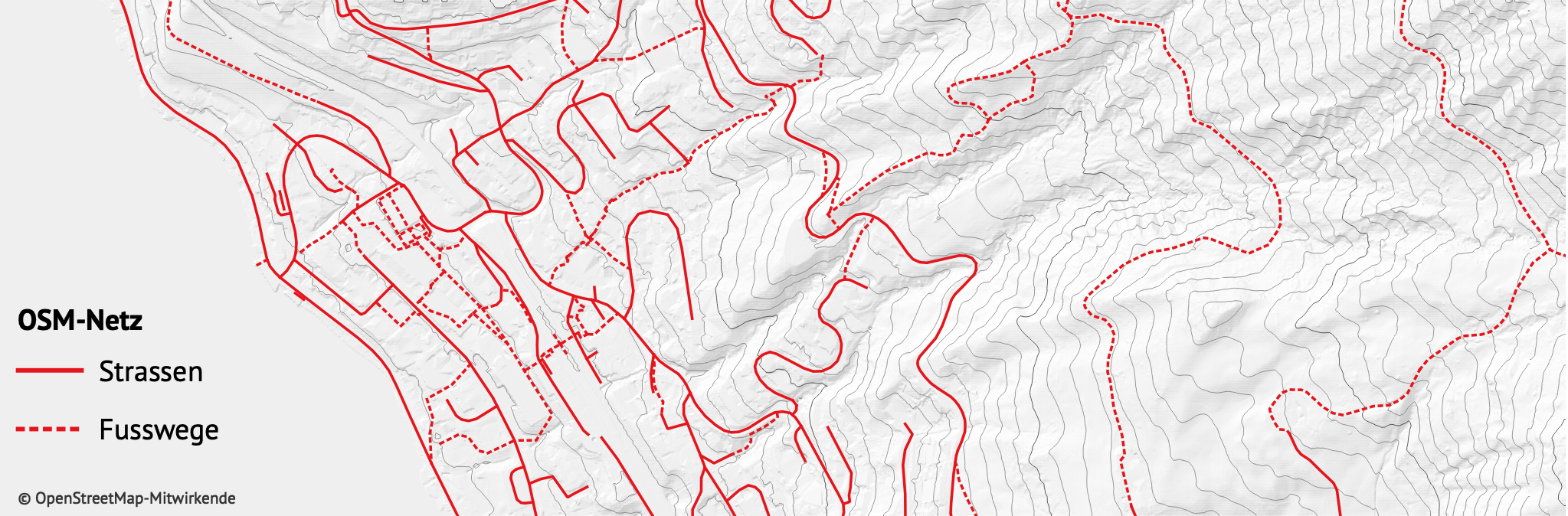

Der Wandel hin zu einer platzsparenden Mobilität bedingt auch eine Änderung unseres Mobilitätsverhaltens. Dieses wird von vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst. Einige dieser Faktoren sind individuell gegeben, andere können jedoch beeinflusst werden. So kann eine Verbesserung der Infrastruktur für den Fuss- und Veloverkehr mehr Menschen dazu bewegen, den Arbeitsweg zu Fuss oder mit dem Velo zurückzulegen. Möglichst geringe Hürden beim Zugang zu platzsparenden Mobilitätsformen erhöhen die Willenskraft, diese zu Nutzen und die Bequemlichkeit des eigenen Autos zu überwinden. Kostenwahrheit im Verkehr kann dazu führen, kostengünstigere und platzsparende Alternativen in Betracht zu ziehen. Aktuell hat gerade das Social Distancing in der Corona-Pandemie gezeigt, dass eine Verlagerung zu mehr Homeoffice viel Zeit und viele Kosten einsparen kann. Viele Beschäftigte ziehen in Betracht, auch in Zukunft zumindest einen Teil der Arbeit von zu Hause zu erledigen.

Freilich ist es eine Aufgabe der Politik, die richtigen Weichen für eine platzsparende Mobilität zu stellen. Die Klima- und Umweltthematik ist in der Schweiz wie auch weltweit in letzten Jahren immer mehr in den politischen Vordergrund getreten. Zugewinne der grünen Parteien zeigen, dass die Thematik bei der Bevölkerung ein wichtiges Anliegen ist und bei Wahlen und Abstimmungen zunehmenden Einfluss hat. Die Chancen stehen also gut, dass auch platzsparende Mobilität mehr und mehr in den Fokus rücken wird.

Platzsparende Mobilität benötigt einen politischen Konsens. Leider konnte dieser bisher nicht immer gefunden werden, wie beim abgelehnten Zentrum Plus in Zug (Bild: TEAMverkehr)